前回の「【実践編④】仲介会社を使わず自分でM&A(面談をする編)」からの続きです。

前回記事を確認したい方はこちらからどうぞ。

【実践編④】仲介会社を使わず自分でM&A(面談をする編)

【実践編④】仲介会社を使わず自分でM&A(面談をする編)

今回の実践編では、「サクッと売りたい」という方向けに自分で会社・事業を売る方法をできるだけ分かりやすくお伝えしております。

なお、毎度の留意点ではありますが、あくまで一般的な例でお伝えしますこと、及び、ご自身で進める場合にはM&Aに関するトラブル等について当サイトでは一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

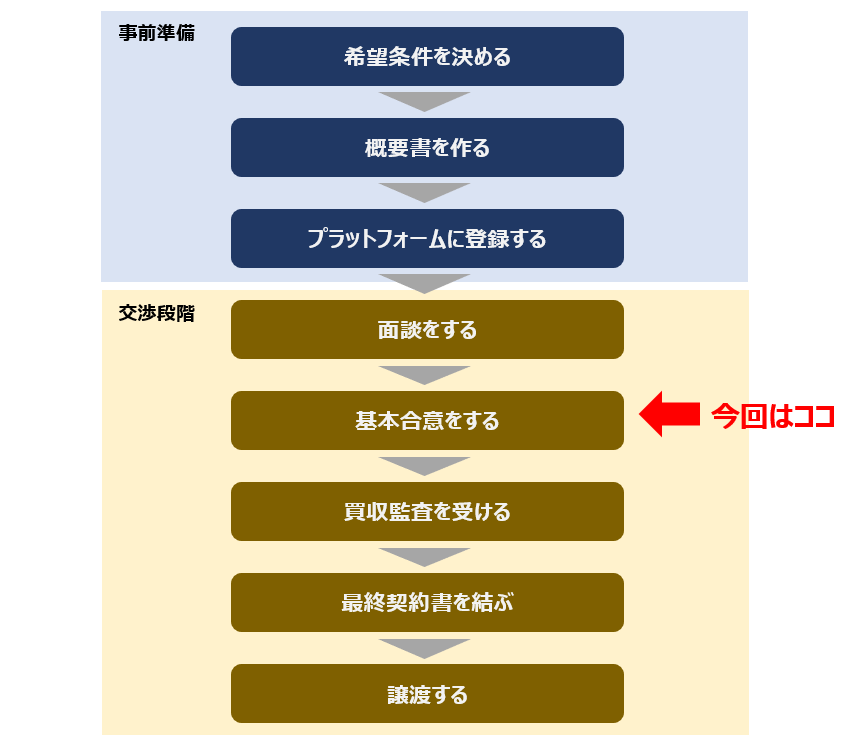

今回説明するのは、M&Aのこの部分の話です。

前回はM&Aのプラットフォームで出会った買手と面談をしてみる、というところまででした。

今回の話は、そこで出会った買手と具体的に話を進めていこう、というパートになってくるわけですが、買手探しが上手くいっていない方もまだいるかと思います。

冒頭ではそんな話題にも触れて、どういう対策が取れるのかも説明していきたいと思いますので、是非、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。

それではいきましょう!

「買手が上手く見つからない!」そんなときは・・

人によっては、「プラットフォームに案件を掲載したはいいけど全然連絡こないじゃん」という人もいるでしょうし、「実際買手と話をしたけど微妙だった」なんていう人もいるかもしれません。

この「相手が見つからない」という問題は、M&Aにおいて、売手が考えるスケジュール通りにいかない最大の理由として挙げられます。

理由は様々で、単純に売却しようとしている会社や事業がニッチで買い手となる会社数が少ないのかもしれませんし、希望条件が高すぎるのかもしれません。それぞれに対する対処を次のようにまとめますので、参考にしてください。

そもそも問い合わせが全く来ない

プラットフォームに掲載したはず、でも、全然買手からの問い合わせが来ない場合はこんなところを見てみましょう。

・改めてきちんと案件が登録されているか確認(この実践編で紹介しているトランビであれば、案件が公開されたらメールが届きます)

・「閲覧数」が極端に低くないか確認(案件のタイトルが興味をそそられない、売上高・営業利益に対して希望価格が割高とみられて興味を持ってもらえていない、などが可能性としてあり得ます)

いまいちな買手からしか問い合わせが来ない

買手から色々問合せはもらうけどその先に進まない、という方は、冷やかし系のお問合せが多いか掲載している案件情報に誤解が生じている可能性があります。このような対応を考えてみてください。

・不誠実な個人の買手が多い、という感じるようなら、個人からのお問合せをシャットダウンする

・「思っていた案件と違った」という理由で辞退されるようなら、掲載している案件情報を再度見直す(●●を作っている会社だと思ったら●●を売っているだけの会社だった、とか)

個人の買手に多いのですが、買収するだけの資金力もない・M&Aに対する自覚が足りない方も結構います。筆者の場合は、そういう人は最初のメールだけで見抜けたりもしますが、難しい場合は個人の買手は完全にシャットダウンというのも手です。

こちらの記事もご参考いただければと思います。

サラリーマンに会社を売ってはいけない理由3選

サラリーマンに会社を売ってはいけない理由3選

他のプラットフォームにも登録すること

いづれにしても、問い合わせしてくる買手の数が少ないのであれば、他のプラットフォームにも登録することをお勧めします。

手数料の観点からいくと、MAfolovaやビズリーチサクシードくらいが良いかと思います。この辺のプラットフォームになると個人の買手は登場しなくなります。

買手から意向表明書をもらって、基本合意へ

さて、話を具体的な買手との会話に戻します。

買手が「よし、じゃあ具体的に今回のM&Aを進めてみよう!」となったら、買手から売手へ意向表明書を渡します。

意向表明書とは、LOI(Letter of Intent)とも言いますが、買手が「監査前だから今の気持ちレベルだけど、御社を●●万円で欲しいなぁ」というのを書面に落としたものになります。大体は売手の希望も意識した内容になっていることが多いですが、あくまで買手の今の気持ちなので、一方的な書面とはいえます。

複数買手がいるような状況において、売手としてはこうした書面でももらわないと1社に絞れないと思うので、こういう意向を表明する機会を作っているわけですね。

なので、ある程度話が煮詰まってきたら、買手に「意向表明書という形で条件を提示して頂けませんか」という投げかけをすると良いと思います。

通常、冷やかし系の買手は意向表明書まで出さないので、ここで買手の気持ちを確認することができます。

意向表明書の書式は、「意向表明書 サンプル」とかで検索すればたくさん出てきますので、買手が「意向表明書って何?」という感じだったら、そういった書面に促すのもよいでしょう。

例えば、3社検討している買手がいるのであれば、3社とも意向表明書を出してもらい、その提示条件をもとに1社に絞るようにしましょう。

なお、必ずしも価格が高いところを選ばないといけないルールはありません。

「価格はあんまりだけど、従業員への考え方がすばらしい」とか他の要素で選ぶのも良いです。

また、意向表明書の内容は他の買手には当然開示してはいけないので、買手としては他の買手がいくらで出してくるか分からない中で提示をするという展開になります。なので、買手が思っていたよりも少し高めの値段を出してしまった、なんてこともあったりするので、意向表明書提出の段階が一番売手としては交渉力が高まるということになるのです。

1社の買手としか話をしていないけど、3社買手がいるような話をするという売手もいます。M&Aはあくまで売手と買手の交渉事なので、この辺の匙加減は自己責任な範疇としてお任せしますが、今回の案件が買手にとって興味度合いがそれほど高くなければ、「高い値段を出す他社さんがいらっしゃるのであればそちらを優先してもらっても良いです(高い値段だったら買わないよ)」みたいな梯子外しもあることは想像しておくとよいでしょう。

買手が1社に絞られたら、いよいよ基本合意です。

基本合意書ではこんなことに注意

基本合意書とは、ある程度の条件(買収価格、現役員の引継ぎ期間など)を書面に落としたものです。これを両社で確認して、1対1で交渉しましょう、という合意を図る意味で締結します。

実際、飲食店1店舗を事業譲渡でさくっと進める場合などは、基本合意などをせずに、買手の調査をさらっとして最終契約というケースもあるので、あくまで”一般的にM&Aを進める際には発生する手続き”くらいに考えておくとよいでしょう。

買手としてみてはせっかく細かい調査を費用をかけてエネルギーを使うのに、売手に「他の買手で決まったからごめんね」と言われてしまう可能性があるのは避けたいと思うものなので、基本合意書で「こちらの会社(買手)と交渉している間は他の買手との交渉は一旦ストップしてね」という趣旨の内容を結んでおきたいものなのです。

ちなみに基本合意書の書面は今回の実践編で使用しているトランビでも雛型が提供されているので、売手も買手もどっちもアドバイザーが入っていない場合には、こうしたフォーマットを使用してもよいです。

また、このあたりから売手と買手が締結する書面が出てきますので、可能であれば書面をチェックしてくれる弁護士の先生に一度は相談するようにしましょう。弁護士を使わずにやってしまう人も結構いるのですが、後々トラブルになった時にも備える意味でも起用することをお勧めします。

それでは基本合意書で盛り込む内容についてみていきましょう。

一般的には次のような内容が盛り込まれることが多いようです。

② スケジュール(いつ買手による監査をして、最終契約を締結して、譲渡を行うか)

③ 独占交渉権/優先交渉権の付与(この合意書で定める期間は売手は他の買手と交渉してはいけない等の制限)

④ 買手の監査(買収監査)は、買手の費用負担で行い、売手はこの調査に協力する旨

⑤ この合意書で定める譲渡価格等の条件には法的拘束力がない旨(監査後に譲渡条件が変わる可能性があるよという意味)

⑥ 秘密保持義務

⑦ 善管注意義務

⑧ 反社で無い旨

⑨ (事業譲渡であれば)譲渡する資産や契約の目録

⑩ 競業避止義務 など

ややこしいと思われる方もいると思いますが、売手として注意しておきたいのは次の内容です。

・独占交渉権を買手に付与したら、他の候補先と交渉したらダメ

・これから買手の調査を行うので、大きい資産の購入や借入、従業員の解雇などはしないこと

特に価格条件に関する部分は勘違いしないようにしましょう。

意向表明書や基本合意書で書かれる譲渡金額はあくまで買手による調査前の金額なので、最終契約の段階で提示額が下がることもあります。そんな中で最終契約時に調査前の価格を持ち出して「おたくが基本合意書で●●万円って言ったのに!」みたいなことを言うのはナンセンスな発言になってしまいます。

売手としては、調査後に行う買手の提示額が気に入らなければ、その相手とのM&Aを終了させることは可能ですので、責任追及するのではなくその相手との交渉を終え、他の買手との交渉を行うのが正解となります。

基本合意書については、そもそもがそれほど具体的な取り決めをする書面ではないので、両社の覚悟を決めるという意味合いが強いところもあります。是非、このタイミングで相手となる買手とのM&Aに真剣に取り組んでいただき、売却する会社・事業の将来について考えていただく機会にしていただければと思います。

いかがでしたでしょうか?

今回は買手との面談について説明してみました。

筆者の肌感覚では、基本合意書の締結までいけば、登山で言えば7合目くらいまで来た印象はあります。

規模の大きい会社のM&Aでは、意思決定をする関係者も多く、結構ガッツリ買手の監査を行いますし、その調査により見つかる指摘事項も多くなります。結果、最終提示価格が基本合意時の価格よりも下がることも多いので、売主側に心情のもつれが発生しやすく、最終的に破談するというケースは多いです。

一方で、規模の小さい会社のM&Aでは、監査といっても名ばかりな調査で終わるケースも実際は多かったりしますので、売手と買手の両社長が意気投合してそのまま最後までいくケースもあります。

そのような相手とお話を進めるかで、M&Aの進め方なども結構変わりますが、是非納得いく相手と納得いくまで進めていただければと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました!

次回は、「買収監査を受ける」編です。

【実践編⑥】仲介会社を使わず自分でM&A(買収監査を受ける編)

【実践編⑥】仲介会社を使わず自分でM&A(買収監査を受ける編)

お問合せ