お悩み社長

お悩み社長

計算の仕方が会社によって違ったりするので、M&A仲介会社の設定する手数料ってとってもややこしいです。

ですが、「安いと思ってたけど、なんかめっちゃ高い!」と後から気づいても遅いです。仲介契約を結んでしまうと支払義務も負うことに繋がりますからね。

なので、今日は、具体的な会社の例を出しながら、各社が最終的に手数料がいくらになるか検証してみよう、というコーナーです。

「こういう会社はこういう手数料体系の仲介会社選んじゃダメよ」というような注意喚起もできればなと思います。

本日の内容が参考になる方

・「で、結局ウチの会社はいくら手数料がかかるの?」って思っている方

・割高な仲介手数料は払いたくないという方

それではいきましょう!

会社の財務別!発生する仲介手数料まとめ

まずは、お手元にご自身の会社の決算書を用意しましょう。なければ大体のイメージでも構いません。

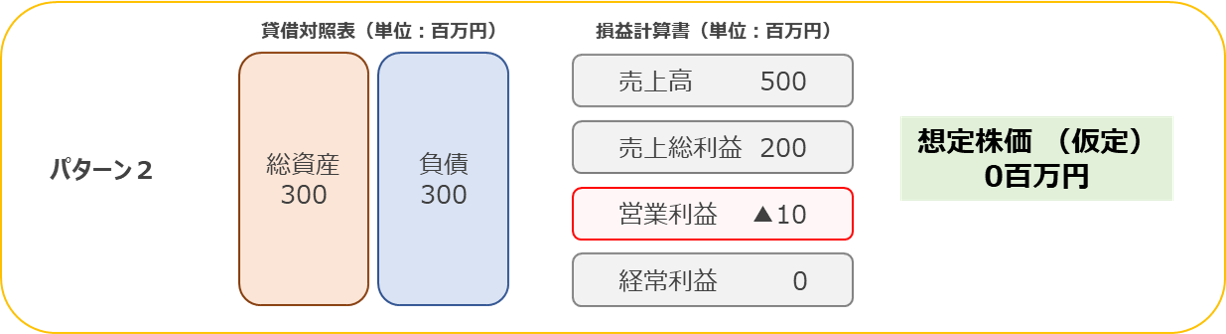

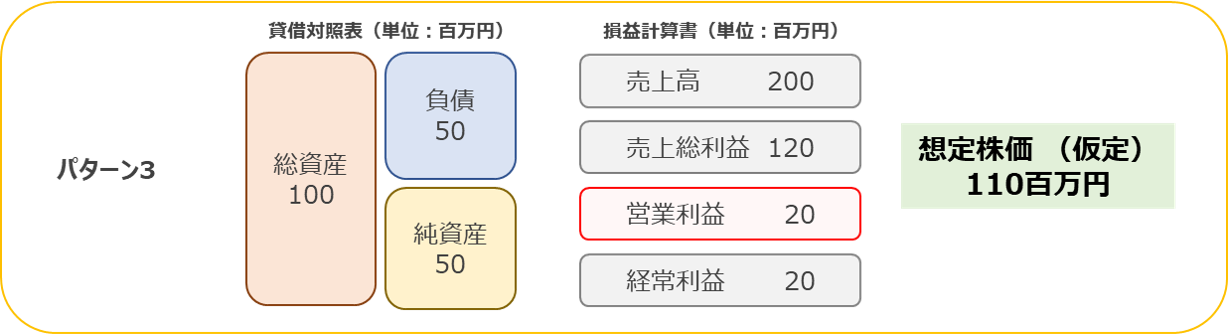

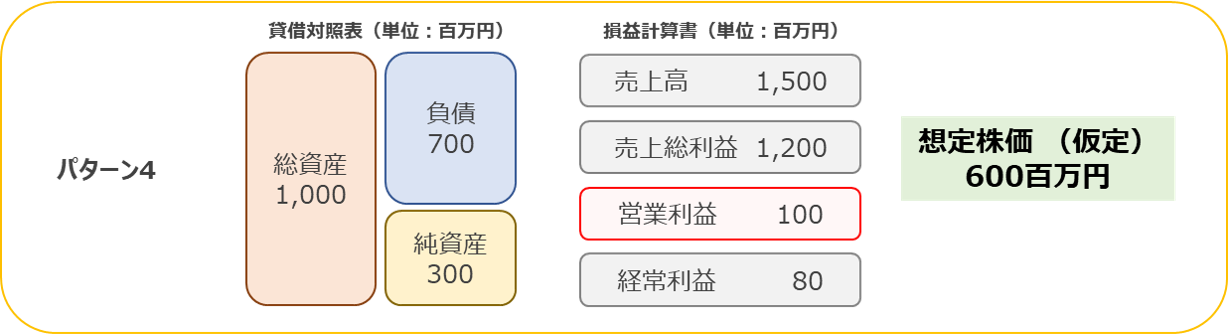

今回4パターンの会社を取り上げて説明していきますので、近いものがあれば「あ、これはウチの会社のことだ」と思いながら読んでいただければと思います。

(取り上げている会社の例にない場合は個別に一番下のフォームから質問していただいても構いません)

ここでは一旦、会社を売却した時の想定取引価格(想定株価)を「純資産+営業利益×3年分」で計算しています。

必ずしもこれが正しいとは思いませんが、このくらいが中小企業の標準的な株価の目安とも言う人も多いのと、個別のケースや他のバリュエーションを話し始めるとキリがないので、ここでは一旦これで統一します。

取り上げるケースはこの4パターンです。

あなたの会社に近いものはありましたでしょうか?

一般的な中小企業であればパターン3くらいの規模感の会社が多いですかね。

それではこれに対して手数料がいくらかかるのか見ていきたいと思います。

今回取り上げるのは、次の5社です。

仲介会社A:着手金100万円、最低報酬額2,000万円、移動総資産レーマン

仲介会社B:中間金100万円、最低報酬額1,000万円、移動総資産レーマン

仲介会社C:完全成功報酬、最低報酬額2,500万円、譲渡額レーマン

仲介会社D:最低報酬額500万円、譲渡額レーマン

仲介会社E:完全固定報酬1,000万円

特定の会社というよりは、大まかなカテゴリで分けました。

個別の手数料についてはこちらもご参考ください。

「M&A仲介会社の仲介手数料ランキングでどこが一番高い?」見極め方についても解説

「M&A仲介会社の仲介手数料ランキングでどこが一番高い?」見極め方についても解説

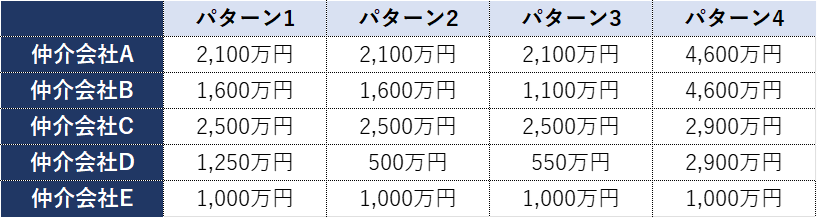

上の、パターン1~4の会社に対して仲介会社A~Dがどのくらいの手数料なのかをまとめると次のような感じになります。

成約した場合の手数料合計額

レーマン方式の計算の仕方と最低報酬の違いでかなりの金額差が出るケースがあります。

この、譲渡金額の割合と関係なく高くさせている理由が「最低報酬額」の設定です。

「最低報酬額」というのは、「いくらの総資産の会社がいくらで売れようが絶対徴収するよー」っていう金額なので、実際は多くの中小企業からすると会社を売却して受け取る金額に占める手数料の割合が非常に高くなっているという状態なのです。

たぶんM&A仲介会社のホームページで見たことあると思いますが、

「弊社は他社と比べて譲渡金額で手数料を計算する分、手数料がとってもお得ですよ!」

ってコメントと併せて、20億円の会社を5億円とかで売却している例とか、10億円の会社を3億円で売却している例とかが書いてあります。

これ、「3億とか5億で売れる会社ってどんだけあんねん」って軽快にツッコむところです。実際そんな中小企業は少ないです。

結構な売手オーナーが、「ま、成功報酬だからいいでしょ」って感じで最低報酬を気にせずに選んでしまい、後から後悔するっていうケースはとても多いです。気を付けましょう。

こういう会社はこういう仲介会社を選ぶのはNG

上記の内容踏まえ、こういう点には注意するといいかなと思います。

負債の割合が大きい会社は「(移動)総資産で計算する仲介会社」は使うと割高になるかも

上で言うところの仲介会社Aと仲介会社Bです。

負債が多いと、売却価格は低くなり、「譲渡価格で計算する仲介会社」の手数料と比較してもかなり割高になる可能性があるのです。

例えば、金融機関から借入を起こして工場や設備を買う製造業や、土地や倉庫を買っている運送業、不動産売買会社、借入の多い病院やクリニックや介護施設など、大量の在庫を抱える必要がある会社など、総資産が膨らみやすい会社は注意しないといけません。

あとは、無利子だからと余裕資金として借入したお金を寝かせているだけでも資産は膨らむので注意が必要です。

ベンチャー企業は「譲渡価格で計算する仲介会社」の方が「(移動)総資産で計算する仲介会社」よりも高くなるかも

先程の話と矛盾するようですが、「総資産が安く」「これから急拡大していきそうな」ベンチャー企業などは、総資産方式の手数料よりも譲渡価格方式の手数料が上回る可能性も無くはないです。

これは、ベンチャー企業などのM&Aでは未実現利益を現在価値に割り戻して譲渡価格を算定するケースなどもあるため、「総資産」<「譲渡額」が成り立つ可能性もあるからです。

もちろんこれは普通の事業承継系のM&Aで頻繁に見るようなものではないので、両方計算してみて実際にいくらになるかを確認してみた方がよいです。

「完全成功報酬だから」と最低報酬が高い会社にお願いするのは一回よく考える

上でいうところの仲介会社Cです。

仲介会社Cみたいな会社は、やたらと「弊社は完全成功報酬です!」ということをアピールすることが多いのですが、最低報酬が高いことが多いです。

(手数料についてはそれしかアピールするポイントないからだと思います。最低報酬額が業界内でかなり高額です!とか自ら言うことは絶対無いので、なんだか安く感じてしまう人もいると思います)

もちろん着手金とか中間金が無いのはいいことなんですが、最後にガサっと持っていかれるので上のパターン3のように結果一番損してるケースも少なくありません。

(なぜか)仲介会社Cのような会社は営業が積極的なことが多く、DMやらメールやらがいっぱい届くことも多いと思いますが、知らず知らずのうちに多くの中小企業で損するような選択をしているということにも繋がっているような気がします。

そういった営業はこちらの記事に示したようなケースも多いので参考にしてください。

「貴社と資本提携したい」というDMは大抵ウソ、という事実

「貴社と資本提携したい」というDMは大抵ウソ、という事実

「仲介手数料が高いんだったら品質もいいのでは?」というのは勝手な思い込み

こういう手数料の話をすると、「手数料が高ければ品質が高いから譲渡額も上がるんじゃない?」と言う人もいますが、これは一概になんとも言えません。

そもそも仲介は立場上、「買手に対して高い値段を出してくれ」とは言わないので、手数料の高さは価格交渉力には影響ないからです。

売手に対して「高く売ってきます」という担当者は、買手に対して「安く買いた叩いてきます」といっていると思ってもよいかもしれません。

仲介会社の品質というのが非常にあいまいなので、「担当者が丁寧に対応してくれること」を付加価値として考えるのか、「たくさんの人でローラーで買手探しをしてくれること」を付加価値として考えるのか、はたまた、「AIなどを使ってマッチしそうな買手を探してくれるのか」など、重要視する部分を明確にして自分にちょうどよい仲介会社を主体的に探す方が混乱しないかもしれません。

交渉次第で固定報酬にできなくもない

上の表で、固定報酬の手数料も入れています。

固定報酬の場合は、文字通り”固定”なので、譲渡金額や総資産がいくらでも手数料は一定です。

なので、仲介手数料が譲渡金額に応じて増えることについて負担感を感じた方は、固定にできないか交渉してみるのも一つです。

是非色々検討してみてください。

会社によっていろいろなパターンがあるので、それぞれの会社毎に手数料は算出する必要があります。

最後までお読みいただきありがとうございました。